Kadang-kadang ada momen saat ke mana-mana melihat adanya berita "sumpek." Semua bicara soal Covid-19 dan dampaknya. Mau lihat berita balap sepeda, tersenggol corona. Sepak bola, tersenggol corona. MotoGP? Awal musim berantakan gara-gara corona.

Untung ini zaman Netflix dan sejenisnya. Dan malam itu saya dan istri dapat tontonan escapisme. Ketika buka Netflix, ternyata muncul opsi film yang sudah begitu lama tidak saya tonton. Sebuah film keluaran 1970: Love Story.

Kebetulan, istri saya belum pernah nonton. Ya sudah, nonton saja. Sudah saya ingatkan ini film tear jerker, dijamin bakal bikin nangis. Tapi ini film romantis abis. Salah satu kisah cinta terbaik sepanjang masa.

Dan ternyata, ada alasan Netflix menampilkannya lagi tahun ini. Tahun 2020 adalah perayaan 50 tahun film Love Story, yang kali pertama beredar Hari Valentine tahun 1970. Di Amerika sendiri sempat dimunculkan lagi di bioskop untuk merayakan ulang tahun emas itu.

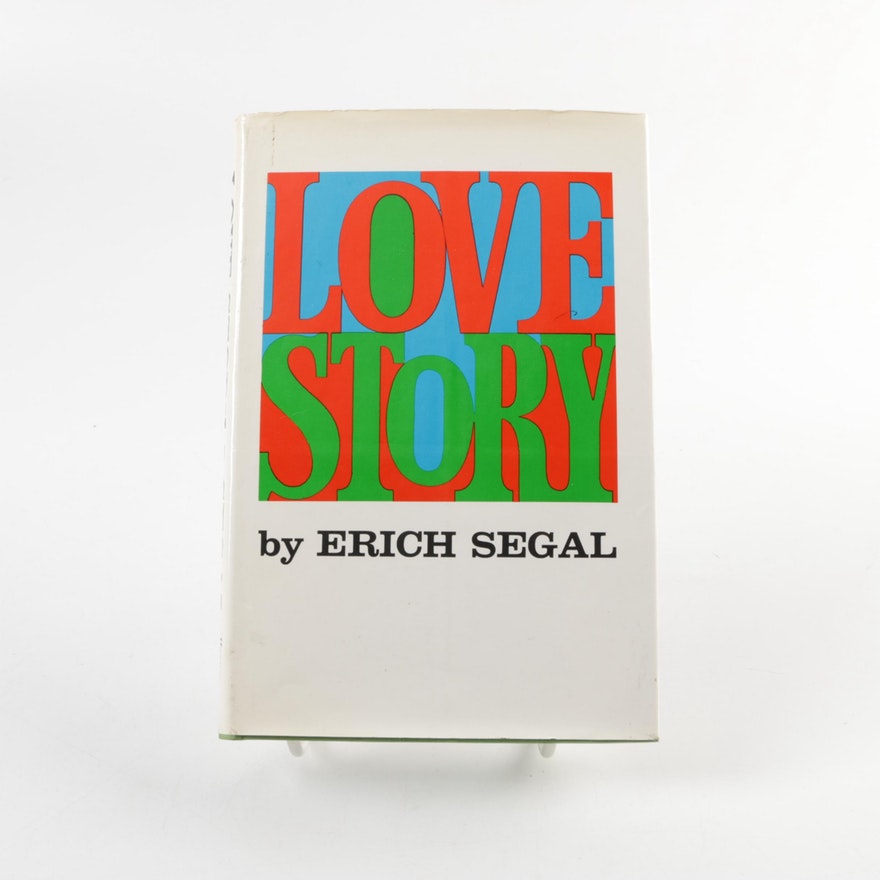

Istri saya bertanya-tanya, kok saya tahu betul film ini. Padahal dirilisnya tahun 1970, sebelum abah dan ibu saya bertemu! Saya jawab, karena film ini adalah tontonan wajib kelas bahasa Inggris saat kuliah. Bukunya (berjudul sama karya Erich Segal) adalah bacaan wajib saya saat ikut semester musim panas, lalu filmnya jadi tontonan wajib di kelas.

Ya, kisah cinta ini jadi pembahasan khusus berminggu-minggu di kelas. Setiap mahasiswa-i harus menulis resensinya, mendiskusikan dan mendebatnya di dalam kelas, mengulasnya dari berbagai sisi.

Bukunya tidak terlalu tebal, hanya sekitar 100 halaman. Filmnya tidak terlalu panjang, sekitar 1,5 jam. Tapi pembahasannya bisa berminggu-minggu di kelas bahasa Inggris di perguruan tinggi.

Sehebat itukah? Entahlah. Jujur, ini bukan salah satu dari lima film favorit saya. Tapi ini film memang istimewa, apalagi setelah mempelajarinya --bersama bukunya-- secara begitu mendetail. Buku dan filmnya memang sama, ditulis oleh orang yang sama. Kabarnya, Erich Segal lebih dulu menulis skenario filmnya, tapi kemudian diminta menulis dulu novelnya untuk dirilis sebelum filmnya beredar.

Secara buku, ini salah satu yang paling laris dalam sejarah. Wajar sih, mengingat hingga puluhan tahun kemudian masih jadi bahan diskusi di sekolah.

Secara film juga sukses luar biasa, meraih banyak nominasi Oscar, walau hanya menang satu, untuk musiknya. Dan musiknya, oh, musiknya. Anda mungkin sudah tahu musiknya yang mana. Begitu menyayat hati.

Saya kira, tidak ada salahnya saya menulis agak banyak tentang ceritanya. Toh saya yakin itu tidak akan mengubah perasaan saat menonton, dan tetap akan membuat penontonnya menangis. Dan mungkin, setelah lebih tahu konteks isinya, mungkin saat menontonnya akan lebih mendapatkan "feeling"-nya.

Lagipula, Love Story sejak awal sudah langsung menyampaikan ending-nya sendiri. Setelah itu baru memulai cerita hingga mencapai ending tersebut. "Apa yang bisa Anda ucapkan tentang seorang perempuan 25 tahun yang meninggal?" Begitu kalimat pertama di buku dan film Love Story.

Film ini adalah murni kisah cinta. Oliver Barrett IV alias Ollie adalah seorang pemuda dari keluarga kaya, keluarga WASP (White Anglo Saxon Protestant). Dia kuliah di Harvard. Walau memang pintar, dia tidak bisa melepaskan diri dari anggapan bahwa dia diterima di kampus bergengsi itu karena kakek buyutnya adalah donatur besar universitas. Salah satu gedung di Harvard adalah sumbangan keluarganya.

Jennifer "Jenny" Cavilleri datang dari keluarga biasa-biasa saja (bahkan masuk menengah ke bawah) dan Katolik. Tapi dia juga sangat pintar (termasuk pintar meledek), belajar musik klasik di sekolah bergengsi Radcliffe College.

Keduanya bertemu, langsung jatuh cinta, dan berniat menikah. Orang tua Ollie sangat tidak menyetujui. Sang ayah mengancam memutuskan segala support apabila Ollie nekat menikah dengan Jenny. Karena beda dalam banyak hal, termasuk (mungkin khususnya) "kasta."

Dasar dari awal tak suka "gaya kaya" orang tuanya, Ollie melawan. Tetap menikah. Orang tua Jenny awalnya juga bingung, tapi lebih supportive terhadap keinginan putrinya. Termasuk menyetujui keduanya tidak menikah di gereja mana pun, karena pasangan muda itu tidak ingin jadi "pasangan munafik."

Keduanya sudah siap dengan konsekuensi keputusan. Jenny tidak jadi melanjutkan studi ke Paris. Dia mengorbankan pendidikannya yang sangat menjanjikan. Dia bekerja sebagai guru tidak tetap untuk membantu biaya kuliah Ollie di Harvard (yang mahal sekali). Ollie juga bekerja sampingan, seperti membetulkan kapal, menjual pohon Natal, dan lain sebagainya.

Pada akhirnya, Ollie menjadi salah satu lulusan terbaik di Harvard. Dia langsung diterima sebagai pengacara di salah satu firma terbaik di New York. Jenny, kata dia, tidak perlu bekerja lagi. Sekarang giliran dia yang bekerja untuk membuat Jenny bahagia. "Selamat tinggal kemiskinan," ucapnya.

Live happily ever after? Itu kalau kisah cinta biasa.

Ketika tak kunjung dikaruniai anak, ternyata ada kabar buruk. Jenny ternyata sakit keras. Tak punya waktu lama lagi. Ollie begitu patah hati. Dia merasa sangat berdosa. Jenny tak bisa memenuhi impiannya belajar di Paris karena harus menyokong dia kuliah. Dan sekarang, saat waktunya dia membalas, Jenny justru tidak bisa menikmatinya.

Dialog terakhir Ollie dan Jenny, begitu indahnya.

"Sungguh, rasanya tidak sakit. Rasanya seperti jatuh ke jurang secara slow motion. Tapi rasanya tak kunjung mencapai dasar," kata Jenny.

Ketika Ollie mengiyakan, Jenny meledeknya. "Bohong. Kamu tidak tahu seperti apa rasanya jatuh dari jurang," celetuk Jenny.

Ollie menjawab dengan begitu indah: "Aku tahu. Waktu aku bertemu kamu untuk kali pertama."

Kemudian, Jenny meminta Ollie untuk tidak pernah merasa bersalah. Ini bukan salahnya. "Lupakan Paris, musik, dan segala hal yang kau kira kau curi dari hidupku. Percayalah," kata Jenny.

Permintaan terakhir Jenny adalah untuk Ollie memeluknya.

Kemudian, dia pun pergi...

Dengan begitu sedihnya, Ollie berjalan keluar dari rumah sakit. Di pintu keluar, dia bertemu dengan "musuhnya," dengan ayahnya sendiri. Sang ayah mengaku baru mendengar kabar duka ini.

Sang ayah ingin mengucapkan maaf. Tapi Ollie lantas mengulangi ucapan hebat dari Jenny. Ucapan yang menjadi kutipan paling kondang dari Love Story: "Love means never having to say you're sorry."

Kurang lebih, kalau Anda begitu cinta dengan seseorang, kalau Anda kenal betul dengan orang itu, maka Anda tak pernah perlu mengucapkan minta maaf...

.jpg)

Sampai hari ini, memang masih ada perdebatan tentang kutipan kondang itu. Benarkah kita tak perlu minta maaf?

Setuju atau tidak, kutipan itu sudah menjadi salah satu kutipan paling kondang dalam sejarah film dunia. Khususnya film percintaan.

Film ini berakhir dengan Ollie berjalan kembali ke Central Park, ke lapangan ice skating. Lalu duduk diam di tempat Jenny terakhir kali melihatnya bermain di atas es. Kembali ke adegan pertama film, saat Ollie mengucapkan kalimat pembuka yang sedih itu...

Kalau Anda penggemar kisah cinta, dan belum pernah nonton film ini, mungkin tidak ada salahnya meluangkan waktu menontonnya. Tidak ada salahnya menangis di akhir film. Membuat hati kita kembali hangat, kembali "merasakan."

Perasaan yang lebih baik daripada perasaan sebal membaca tentang virus adalah masalah dunia zaman sekarang...

Sekali lagi, Love Story ini memang luar biasa awetnya. Bisa terus ditonton dan dibahas hingga 50 tahun kemudian.

Hebatnya, dua bintang utama film ini sekarang masih ada. Ryan O'Neal (Ollie) sekarang berusia 78 tahun, sedangkan Ali McGraw (Jenny) sekarang 80 tahun. Usai Love Story, keduanya termasuk bintang terbesar di Hollywood zaman itu.

Dan hidup ternyata bisa mengikuti fiksi. Keduanya sama-sama kehilangan "belahan hati" dalam kisah hidup masing-masing. Ryan O'Neal kehilangan istrinya, Farrah Fawcett, karena kanker. Ali McGraw kehilangan mantan suaminya (yang kabarnya cinta sejatinya), Steve McQueen, juga karena kanker.

Dalam sebuah wawancara pada 2015, Ryan O'Neal punya pendapat mengapa cerita seperti Love Story bisa begitu abadi. Apalagi setelah merasakan kehilangan seperti yang dialami di dalam film.

"Mungkin, sebuah kisah cinta baru terasa luar biasa kalau pada akhirnya mereka (pasangan itu) tidak berakhir bersama. Itulah sakitnya cinta..." (azrul ananda)